Vorwort von Initiatorin Annelie Dunand

Die Wanderausstellung gegen sexuelle Gewalt an Kindern wendet sich an alle Erwachsenen, die mit Kindern im Kontakt stehen und an alle Fachkräfte, denen Kinder anvertraut sind sowie an Kindergruppen ab der 5. Schulstufe. Das Wohlergehen und geschützte Heranwachsen unserer Kinder sichert unser aller Zukunft. Wir können sie nicht immer und nicht vor allen Gefährdungen schützen. Was wir aber tun können und tun müssen ist, Hilferufe und Signale aktiv wahrzunehmen. Wenn Kinder in Not sind haben sie ein Recht auf Hilfe.

Die Wanderausstellung gegen sexuelle Gewalt an Kindern wendet sich an alle Erwachsenen, die mit Kindern im Kontakt stehen und an alle Fachkräfte, denen Kinder anvertraut sind sowie an Kindergruppen ab der 5. Schulstufe. Das Wohlergehen und geschützte Heranwachsen unserer Kinder sichert unser aller Zukunft. Wir können sie nicht immer und nicht vor allen Gefährdungen schützen. Was wir aber tun können und tun müssen ist, Hilferufe und Signale aktiv wahrzunehmen. Wenn Kinder in Not sind haben sie ein Recht auf Hilfe.

Sexuelle Gewalt an Kindern in den Familien oder in ihrem näheren Lebensumfeld ist ein aktuelles, aber ein neues Thema. Die Sensationsberichte in den Medien erschrecken, machen hilflos und verleiten uns, das Problem als Einzelschicksal abzutun. Sie lenken ab von der Realität, dass sexuelle Gewalt ein weit verbreitetes Phänomen in unserer Gesellschaft darstellt. Die Gefühle von Zweifel, Wut, Hilflosigkeit und Überforderung, die die Erwachsenen in der Konfrontation mit der Thematik erfahren, lassen die Komplexität und die Widerstände erkennen, mit der wir es bei dieser Problematik zu tun haben.

Unsere langjährigen Erfahrungen in der Therapie, Beratung, Betreuung und Prozessbegleitung von Opfern sexueller Gewalt und ihren Familien zeigen deutlich, dass diese Gewalt an Kindern nicht nu rein individuelles, familiäres und privates, sondern auch ein gesellschaftliches Problem darstellt, das dringend einer stärkeren Beachtung und Bemühung aller gesellschaftlichen Kräfte bedarf, um es zu begrenzen. Hinschauen und Handeln, nicht Wegschauen und Verleugnen wünschen sich die Betroffenen:

,,Wer ihn nicht kannte, ahnte nicht, welch ungewöhnliche Kraft in ihm steckte. Er war und konnte lieb sein, aber auch sehr böse. Das hat mir Angst gemacht und ich habe immer gedacht, er sei der liebe Onkel, der meine Mama lieb hat. Er kam in mein Zimmer und sagte, dass er mich lieb hat und ich keine Angst zu haben brauche…“Nein“, sagte ich immer wieder. Ich weinte, bis er mir den Mund zuhielt…

Warum hat er das gemacht? Ich hatte ihn doch lieb. Ich war noch ein Kind von nur sechs Jahren. Und er sah mich an und sagte immer nur, ich soll nicht mehr weinen, er hat mich doch lieb und es ist doch nicht so schlimm und dass das unser Geheimnis ist. Was sollte ich machen? Ich war doch nur ein Kind. Immer wieder war mir gesagt worden, ich sei schuld und böse. Es gab keinen Ausweg für mich, keinen Menschen, an den ich mich hatte wenden können. Und ich empfand nichts als Angst und Einsamkeit. Ich hielt Jahre lang meinen Mund.Ja, meine Aufgabe war es, zu verbergen und unentdeckt zu bleiben mit dem, was ich gemacht hatte. Es hätte mich sowieso keiner verstanden und mir auch niemand geglaubt…Ich heiratete, bekam Kinder und hatte die Gewalt und die Angst meiner Kindheit verdrängt. Die einzelnen Bilder, die hochkamen, packte ich gleich wieder weg.In der Grundschule begannen die Sorgen um meinen jüngsten Sohn; sie nahmen zu, egal was ich tat. Ich war ratlos.Heute mache ich mir Vorwürfe, dass ich den Missbrauch durch einen ,,Freund“ unserer Familie nicht bemerkt habe. In manchen Sachen fühle ich mich noch heute schuldig und hilflos. Ich war fassungslos, als mein Kind mir nach Jahren der Begleitung und Therapie selbst erklärte, dass er mit fünf Jahren in der Wohnung des ,,lieben Onkels“ sexuelle Übergriffe über sich ergehen lassen musste. Jetzt kann ich ihn besser verstehen und offen sein für seine Probleme mit anderen Menschen und in der Schule. Wir brauchen Zeit und weitere Hilfe, um alles zu verarbeiten.“

Die folgenden Texte sind Teil der Ausstellung und aus urheberrechtlichen Gründen stellenweise gekürzt.

Auf Anfrage können sie, wie auch die Ausstellung selbst, gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt werden.

Bitte wenden Sie sich hierfür per Email an info@stibbev.de oder telefonisch an +49 (0) 332 03 – 226 74.

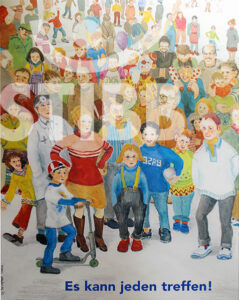

Es kann jeden treffen!

Sexueller Missbrauch an Kindern ist sexualisierte Gewalt. Sie liegt vor, wenn Erwachsene sexuelle Handlungen an Kindern begehen oder diese dazu bringen, sie an ihnen zu vollziehen. Die Kinder sind aufgrund ihrer gefühlsmäßigen und geistigen Entwicklung nicht in der Lage, diesen Kontakten informiert und frei zuzustimmen. Dabei nutzen die Erwachsenen die ungleichen Machtverhältnisse, um mit Manipulation, emotionalem Druck und Gewalt das Kind in Abhängigkeit zu bringen. Die erpresste Schweigepflicht macht das Kind zum wehrlosen Opfer. Sexuelle Gewalt gibt es innerhalb und außerhalb der Familien. Schwerpunkt der Ausstellung sind Täter außerhalb bzw. im Nahraum der Kernfamilie, wobei die Mechanismen bei innerfamiliärem Missbrauch ähnlich sind. Die Täter sind vorwiegend männlich, kommen aus allen Altersstufen, Berufen und sozialen Schichten. Opfer werden Kinder jeden Alters. Der Missbrauch kann früh beginnen und sich über Jahre hinziehen.

Sexueller Missbrauch an Kindern ist sexualisierte Gewalt. Sie liegt vor, wenn Erwachsene sexuelle Handlungen an Kindern begehen oder diese dazu bringen, sie an ihnen zu vollziehen. Die Kinder sind aufgrund ihrer gefühlsmäßigen und geistigen Entwicklung nicht in der Lage, diesen Kontakten informiert und frei zuzustimmen. Dabei nutzen die Erwachsenen die ungleichen Machtverhältnisse, um mit Manipulation, emotionalem Druck und Gewalt das Kind in Abhängigkeit zu bringen. Die erpresste Schweigepflicht macht das Kind zum wehrlosen Opfer. Sexuelle Gewalt gibt es innerhalb und außerhalb der Familien. Schwerpunkt der Ausstellung sind Täter außerhalb bzw. im Nahraum der Kernfamilie, wobei die Mechanismen bei innerfamiliärem Missbrauch ähnlich sind. Die Täter sind vorwiegend männlich, kommen aus allen Altersstufen, Berufen und sozialen Schichten. Opfer werden Kinder jeden Alters. Der Missbrauch kann früh beginnen und sich über Jahre hinziehen.

„Ich spiele mit Euch“

Sexuelle Gewalt beginnt im Kopf des Täters. Aus Phantasien werden Wünsche, aus Wünschen werden Pläne. Zu jedem Plan gehört, dass er Kontakt zum ausgewählten Kind und dessen Umfeld hat bzw. diesen aufnimmt und die Beziehungen nach seinen „Spielregeln“ gestaltet. […]

Sexuelle Gewalt beginnt im Kopf des Täters. Aus Phantasien werden Wünsche, aus Wünschen werden Pläne. Zu jedem Plan gehört, dass er Kontakt zum ausgewählten Kind und dessen Umfeld hat bzw. diesen aufnimmt und die Beziehungen nach seinen „Spielregeln“ gestaltet. […]

Angriff ist die beste Tarnung seiner Absichten und Handlungen.

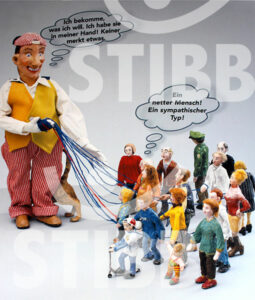

„Damit krieg ich Dich“

Mit dem „Segen“ der Eltern, der anderen Erziehungsberechtigten, Verwandten und Freunde gelangt der Täter in die Nähe des Kindes. Als „echter Kinderfreund“ liest er die Wünsche von seinen Augen ab, bietet sich als großzügiger Kumpel und verständnisvoller Helfer an, der jederzeit ansprechbar ist. […]

Mit dem „Segen“ der Eltern, der anderen Erziehungsberechtigten, Verwandten und Freunde gelangt der Täter in die Nähe des Kindes. Als „echter Kinderfreund“ liest er die Wünsche von seinen Augen ab, bietet sich als großzügiger Kumpel und verständnisvoller Helfer an, der jederzeit ansprechbar ist. […]

Tätermotto: „Nimm dich seiner an, sei nett zu ihm. Ziele auf ein Kind, das kein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat und suche oder schaffe irgend eine Art von Bedürftigkeit beim Kind.“

„Wir beide haben ein Geheimnis“

Das Kind lernt die beiden Seiten des „Freundes“ kennen. Es fühlt sich wohl und weh, angezogen und abgestoßen, wichtig und wertlos, isoliert und hilflos, bedroht und verwirrt. Wie kann es sich dem listigen Wirken des Täters entziehen? […]

Das Kind lernt die beiden Seiten des „Freundes“ kennen. Es fühlt sich wohl und weh, angezogen und abgestoßen, wichtig und wertlos, isoliert und hilflos, bedroht und verwirrt. Wie kann es sich dem listigen Wirken des Täters entziehen? […]

Tätermotto: „Gib dem Kind die Illusion, dass es frei entscheiden kann, ob es mitmacht oder nicht.

„Du hast Schuld“

[…] Mit dem Ausblenden der eigenen Gefühle und der Realität von sexueller Gewalt und Bedrohung beginnt die Anpassung des Opfers an den Täter. Nicht selten endet sie in einer Identifikation mit seinen inneren Handlungsmustern und Sichtweisen. […]

[…] Mit dem Ausblenden der eigenen Gefühle und der Realität von sexueller Gewalt und Bedrohung beginnt die Anpassung des Opfers an den Täter. Nicht selten endet sie in einer Identifikation mit seinen inneren Handlungsmustern und Sichtweisen. […]

Tätermotto: „Übe Druck und Gewalt aus, damit das Kind schweigt und tut was du willst.“

Signale von Mädchen

Die individuellen Überlebensstrategien von Mädchen und Jungen drücken sich zum Teil in unterschiedlichen Symptomen aus. Zu den plötzlichen Verhaltensänderungen bei Mädchen gehören beispielsweise soziale Isolation, Schlaf- und Essstörungen, Einnässen, das „Verstecken“ des Körpers in weiten Kleidungsstücken, sexualisiertes Verhalten, Ritzen, Suizidversuche, Ängste und Zwänge, überzogene Scham- und Schuldgefühle […]

Die individuellen Überlebensstrategien von Mädchen und Jungen drücken sich zum Teil in unterschiedlichen Symptomen aus. Zu den plötzlichen Verhaltensänderungen bei Mädchen gehören beispielsweise soziale Isolation, Schlaf- und Essstörungen, Einnässen, das „Verstecken“ des Körpers in weiten Kleidungsstücken, sexualisiertes Verhalten, Ritzen, Suizidversuche, Ängste und Zwänge, überzogene Scham- und Schuldgefühle […]

Ohne mitfühlende Hilfe kann das Mädchen nur selten die Gewalt stoppen und eigene Grenzen wahrnehmen.

Signale von Jungen

Die Mädchen richten das eigene Opfersein vor allem gegen sich selbst, die Jungen agieren in der Regel ihre Gewalterfahrung nach außen. Sie versuchen so, ihre Ängste und Schwächen zu verbergen. Ihre Wut lenken sie um auf schwächere Personen, auf Gegenstände und Lebewesen. Sie sind unzugänglich, aggressiv und anfällig für kriminelles und rechtsorientiertes Handeln. Häufig greifen sie auf besonders „männliche“ Verhaltensweisen zurück, […]

Die Mädchen richten das eigene Opfersein vor allem gegen sich selbst, die Jungen agieren in der Regel ihre Gewalterfahrung nach außen. Sie versuchen so, ihre Ängste und Schwächen zu verbergen. Ihre Wut lenken sie um auf schwächere Personen, auf Gegenstände und Lebewesen. Sie sind unzugänglich, aggressiv und anfällig für kriminelles und rechtsorientiertes Handeln. Häufig greifen sie auf besonders „männliche“ Verhaltensweisen zurück, […]

Wenn die Jungen ihre Rolle vom Opfer zum Täter umkehren, besteht die Gefahr der Wiederholung von erlebten Gewaltformen und Verhaltensmustern bereits im Kindes- oder Jugendalter.

„Deine Macht ist zu Ende“

Wenn wir die Symptome der Kinder als Not verstehen, die Hintergründe dafür erkennen und das Spiel des Täters durchschauen, müssen wir die Probleme benennen, die Beteiligten aufklären und das Kind vor weiterer Gewalt schützen.

Wenn wir die Symptome der Kinder als Not verstehen, die Hintergründe dafür erkennen und das Spiel des Täters durchschauen, müssen wir die Probleme benennen, die Beteiligten aufklären und das Kind vor weiterer Gewalt schützen.

Eine Offenbarung und Trennung kann den aktuellen Missbrauch stoppen. […]

Tätertherapie ist Opferschutz und Prävention.

Beistand und Unterstützung

Sexuelle Gewalt ist erst durch rückhaltlose Aufdeckung innerhalb des gesamten Familiensystems und durch Bekennen des Täters resozialisierbar. Alle Beteiligten brauchen ein soziales Netz aus Freunden, Beratern und Therapeuten, um der erneuten Tabuisierung entgegenzuwirken. Um die Kinder auch zukünftig zu schützen und die Folgen zu begrenzen, brauchen diese das Interesse und das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten. Gemeinsam stehen wir in der Pflicht, dass die primären und sekundären Schädigungen begrenzt werden, damit sich die Kinder ungestört weiter entwickeln können. Bei aller Hilfe, die sie erhalten, sind sie als eigene Persönlichkeiten anzusehen, die Anspruch auf Achtung ihres individuellen Ausdrucks von Konflikten und Verletzungen haben.

Sexuelle Gewalt ist erst durch rückhaltlose Aufdeckung innerhalb des gesamten Familiensystems und durch Bekennen des Täters resozialisierbar. Alle Beteiligten brauchen ein soziales Netz aus Freunden, Beratern und Therapeuten, um der erneuten Tabuisierung entgegenzuwirken. Um die Kinder auch zukünftig zu schützen und die Folgen zu begrenzen, brauchen diese das Interesse und das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten. Gemeinsam stehen wir in der Pflicht, dass die primären und sekundären Schädigungen begrenzt werden, damit sich die Kinder ungestört weiter entwickeln können. Bei aller Hilfe, die sie erhalten, sind sie als eigene Persönlichkeiten anzusehen, die Anspruch auf Achtung ihres individuellen Ausdrucks von Konflikten und Verletzungen haben.

Opfer haben ein Recht auf angemessenen Beistand. Er beinhaltet Förderung, Unterstützung, Beratung und Therapie.

Handlungskompetenz

Hilfe und Vorbeugung können verschiedene Personen und Institutionen leisten. Wichtig ist, dass wir die Existenz sexueller Gewalt an Kindern als Realität in unserer Gesellschaft wahrnehmen und uns als Vertrauenspersonen für die Kinder zur Verfügung stellen. Durch Aufklärung, Information und Wissensvermittlung können wir – Bürger und Fachkräfte – sensibilisiert werden und angemessene Hand-lungs- und Interventionsstrategien erlernen. Verschweigen und blindes Agieren helfen nicht weiter. Stattdessen ist es ist wichtig, Hemmungen und Hilflosigkeiten zu überwinden. Die eigenen Gefühle um Sorgenkinder sollten Anlass sein, sich mit Vertrauten, KollegInnen, LeiterInnen und Fachkräften zu beraten. Ansprechpartner für das Kind zu bleiben heißt, zum Wohle des Kindes aktiv zu werden.

Hilfe und Vorbeugung können verschiedene Personen und Institutionen leisten. Wichtig ist, dass wir die Existenz sexueller Gewalt an Kindern als Realität in unserer Gesellschaft wahrnehmen und uns als Vertrauenspersonen für die Kinder zur Verfügung stellen. Durch Aufklärung, Information und Wissensvermittlung können wir – Bürger und Fachkräfte – sensibilisiert werden und angemessene Hand-lungs- und Interventionsstrategien erlernen. Verschweigen und blindes Agieren helfen nicht weiter. Stattdessen ist es ist wichtig, Hemmungen und Hilflosigkeiten zu überwinden. Die eigenen Gefühle um Sorgenkinder sollten Anlass sein, sich mit Vertrauten, KollegInnen, LeiterInnen und Fachkräften zu beraten. Ansprechpartner für das Kind zu bleiben heißt, zum Wohle des Kindes aktiv zu werden.

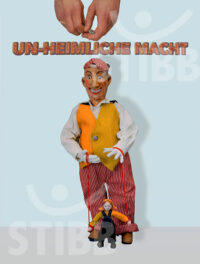

Es gilt, die Signale der Kinder als deren Hilferufe wahrzunehmen und zu verstehen. Durch Mit-Denken, Mit-Reden, Mit-Fühlen und Mit-Handeln wird die „UN-HEIMLICHE MACHT“ der Täter beendet.

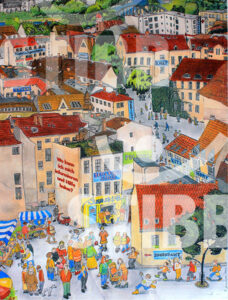

Anlaufstellen

Anonyme Telefonkontakte und Telefonberatung gibt es an viele Orten. Zentrale Anlaufstellen sind Beratungsstellen und Jugendämter Ihrer Region. Mögliche Ansprechpartner sind der Allgemeine Soziale Dienst (ASD), die Erziehungs- und Familienberatungsstellen, der Kinder- und Jugendnotdienst sowie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.

In einigen Städten gibt es auch spezialisierte Informations- und Beratungsstellen, die das Problem der sexuellen Gewalt zum Schwerpunkt haben. Auch Frauenhäuser, Frauen- und Mädchenberatungsstellen können hier weiterhelfen. Vereinzelt gibt es Anlaufstellen für Jungen und Männer. Mancherorts bieten Kinderschutzdienste, zu denen die Kinderschutz-Zentren, der Kinderschutzbund und Sorgentelefone gehören, ihre Dienste an. Opfer von Gewalt und deren Angehörige haben die Möglichkeit, sich an Opferberatungsstellen, wie das STIBB zu wenden.

Bevor eine Strafanzeige gestellt wird, empfehlen wir ein vorhergehendes Beratungsgespräch bei einer Fachdienststelle.